Archive for 10月, 2012

Eclipseを使ってjQueryベースのAjaxシステムを作ろう (メモ)

Eclipseを使ってjQueryベースのAjaxシステムを作ろう (メモ)

タイトルを目指している中で、役に立ったこと、引っかかったことを備忘録として残します。

まず、EclipseでjQueryの開発をするためにJSDTのjQueryをインストールしました。

だいたい下記のURLの通りで出来ます。

http://d.hatena.ne.jp/s-ishigami/20110728/p1

1つ注意点としては、上記のJSDT jQueryのインストールはeclipse 3.7 (Indigo)でないと成功しないことです。

(私は最初、3.6のHeliosで試して失敗しました。)

jQuery自体の使い方は、jQueryの日本語リファレンスhttp://semooh.jp/jquery/あたりが詳しいです。

ただし、逆引きリファレンスのようになっていて、最初にとっかかるときは多少わかりにくいかも。

そのときは、ひたすら自分の作りたいものに近いサンプルを探してコピペから始めるのがいいかもしれませんね。

私自身はこの記事が参考になりました。

http://alphasis.info/2011/11/jquery-gyakubiki-jquery-ajax-url-json/

http://alphasis.info/2011/11/jquery-gyakubiki-jquery-ajax-url-json-parse/

html5のcanvasをjavascriptで簡単に扱えるライブラリとして、

jCanvas http://calebevans.me/projects/jcanvas/index.php を使ってみています。

使い勝手はよさそうです。

サンプルとしては、このページにお世話になりました。

http://shanon-tech.blogspot.jp/2011/06/jcanvasjquerycanvas.html

htmlのデモページがあるので、htmlとjCanvasの連結の部分がよくわかります。

ここらへんがわかってくると、こういうページのサンプルなんかが役に立ってきますね。

http://blog.verygoodtown.com/2011/05/jcanvas-canvas-manipulation-with-jquery/

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.2/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://calebevans.me/projects/jcanvas/resources/jcanvas/jcanvas.js"></script>

ホストサーバーでjavascriptのファイルを提供してくれているので、大変助かります。

この情報は次のページで知りました。

http://www.ideaxidea.com/archives/2009/03/jquery_on_google.html

今日はこの辺で。

オイラーの定理を導くまで

オイラーの定理を導くまで

[latexpage]

オイラーの定理は、法$m$としたときのオイラー関数$\phi (m)$、さらには$m$と互いに素な整数$a$を用いて、次のように表されます。

\begin{eqnarray}

a^{\phi (m)} \equiv 1 \bmod m

\end{eqnarray}

この定理は初等数論における非常に重要な定理として位置づけられています。

一見、オイラー関数が入っていていたりして、状況が分かりにくいですが、次の補助定理を認めてしまえば、非常に簡単に理解できるものです。

補助定理:

$\{a_1, a_2, \cdots , a_{\phi (m)}\}$ が $m$ を法とする既約剰余系で ${\gcd(c, m)=1}$ ならば,$\{ca_1, ca_2, \cdots , ca_{\phi (m)}\}$ も $m$ を法とする既約剰余系である.

この補助定理は、既約剰余系の要素$a_i$が法$m$と互いに素、すなわち、${\gcd(a_i, m)=1}$であることと、合同式の割り算、つまり、

$ac\equiv bc \bmod m$ ならば,$a \equiv b \bmod m/d$.ここで,$d=\gcd (c, m)$

から、容易に導くことが出来ます。よろしければやってみてください。(文献[1]の定理5.9下に証明が載っています。)

さて、ここで法$m$の既約剰余系を${\boldmath A}$とし、${\boldmath A}$の要素数を$|{\boldmath A}|$とすると、

\begin{eqnarray}

{\boldmath A}=\{a_1, a_2, \cdots , a_{|{\boldmath A}|}\}

\end{eqnarray}

また、${\boldmath A}$のすべての要素に対し、${\gcd(c, m)=1}$となる$c$を掛けて、既約剰余系${\boldmath A’}$を作る。

\begin{eqnarray}

{\boldmath A’}=\{ca_1, ca_2, \cdots , ca_{|{\boldmath A}|}\}

\end{eqnarray}

補助定理より、${\boldmath A}={\boldmath A’}$であるから、「${\boldmath A}$のすべての要素の積」と「${\boldmath A’}$のすべての要素の積」は等しい。

したがって、

\begin{eqnarray}

c^{|{\boldmath A}|} a_1a_2\cdots a_{A}\equiv a_1a_2\cdots a_{|{\boldmath A}|} \bmod m

\end{eqnarray}

ここで、既約剰余系の各元$a_i$は定義より法$m$と互いに素であるから、その元の積である$a_1a_2\cdots a_{|{\boldmath A}|}$も$m$と互いに素である。

したがって、両辺から$a_1a_2\cdots a_{|{\boldmath A}|}$を消去できて、

\begin{eqnarray}

c^{|{\boldmath A}|} \equiv 1 \bmod m

\end{eqnarray}

上記で$c$–>$a$と置き換えればオイラーの公式の完成ですね。ここで、法$m$における既約剰余系の要素数$|{\boldmath A}|$が、オイラー関数$\phi (m)$に一致することを思い出してください。

疑問:既約剰余系の要素数はオイラー関数?

ここで頭がごっちゃになっている人がいるかもしれませんので、いったん整理しましょう。

まず、オイラー関数の定義は、「$m$以下の$m$と互いに素な整数の数」、でした。そして、既約剰余系の定義は、「$m$以下の$m$と互いに素な整数の集合」、でした。よって、「法$m$における既約剰余系の要素数」はオイラー関数$\phi (m)$に等しくなるのは定義から明らかですね。

そして、「既約剰余系の要素は法$m$と互いに素である」、という事実から、補助定理を導き、その補助定理から、オイラーの定理を導きました。

以上が証明の流れです。

具体的な例を考えて、オイラーの定理の意味を考えてみましょう。

法を9として考えましょう($m=9$ですね)。

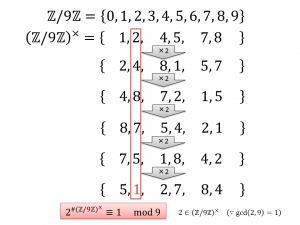

さて法9における、剰余類の集合は$\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}=\left\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\right\}$として表せます。

ここで法9における、既約剰余系は、9と互いに素な要素を抜き出したものですから、$\left(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}\right)^{\times}=\left\{1, 2, 4, 5, 7, 8\right\}$となります。

この中から、どれでもいいので1つ要素を取り出して(たとえば2を取り出して)それぞれの要素と積をとってみます。それぞれの要素に2をかけて得られた要素を集めた集合は、既約剰余類$\left(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}\right)^{\times}$に一致します。これが補助定理の意味することでした。

図に表すと以下のようになります。

さらに2をかけ続けていき、各要素の値の変化を追いかけると、$\left(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}\right)^{\times}$の場合は、ちょうどすべての要素を巡回するように値がかわっていきます。

そして、$\left(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}\right)^{\times}$の要素の数だけ積をとって巡回すると($\left(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}\right)^{\times}$の場合は6回)1になって、さらに1回積をとると元の値に戻ってくるのです。これがオイラーの定理の真の意味です。

ところで、$\left(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}\right)^{\times}$において、2は$\left(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}\right)^{\times}$の要素数だけかけないと元には戻りませんでした。

この例の2ように、$\left(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}\right)^{\times}$の要素数回だけ積をとって、初めて1になるような数を、「法mにおける原始根」といいます。(原始根が存在しないような法もあります。)

当然、それより前に1になるような数も出てくるわけです。単純に考えると、1は任意の法mにおいて、1回の積で1になりますね。このように、ある整数$a$が法$m$において、1になるために必要な積の回数を、法$m$における$a$の位数と呼びます。

実は、原始根や位数に関する一般的なことはあまりわかっていないそうなのです。なかなか奥が深くて面白いですね。

オイラーの定理が使いこなせると、べき乗の合同式の計算がとても速くなりますね。また、RSA暗号のような応用でも重要な要素として登場したりします。

それでは、今日はこの辺で。

参考文献:

[1] James J. Tattersall原著、「初等整数論9章 第2版」、森北出版株式会社

[2] ジョセフ・H・シルヴァーマン著、「はじめての数論 原著第3版」、ピアソン・エデュケーション

繰り返し自乗法

繰り返し自乗法

[latexpage]

繰り返し自乗法とは、ある自然数$a$の$m$を法としたべき乗、つまり、

\begin{eqnarray}

a^k \bmod m

\end{eqnarray}

を高速に求める計算法です。

この計算は、べき乗数$k$が小さい場合は何ともありませんが、たとえば、

\begin{eqnarray}

13^{400} \bmod 31

\end{eqnarray}

のような場合は、単純にべき乗していくと値が指数爆発して簡単には求まりませんし、毎回積のmodをとっていくにしても計算量が多くなってしまいますね。この場合は法$m$が素数ですから、フェルマーの小定理によって計算が楽になりますし、そうでない場合も法$m$のオイラー関数$\phi (m)$が計算できれば、オイラーの定理が使えます。しかしながら、この考え方は、法$m$の素因数分解が出来ることが前提ですし、何より一般的ではありません。

指数のべき乗の余りなんて、どこで使うんだと思う方もいると思います。具体的な例として、RSA暗号が挙げられます。(参考:RSA暗号の数理 http://nsplat.wordpress.com/2012/02/12/)

暗号化と復号化は、まさにこの巨大数のべき乗です。

そこで本記事では、一般の法$m$に対して用いることが出来る繰り返し自乗法という方法を考えます。

繰り返し自乗法の手順は3ステップに分けられます。

1. 指数$k$を二進展開する

2. 指数の底$a$の自乗を計算し、これを繰り返し自乗していく

3. 1. で求めた二進数の{0, 1}に対応して、1のときだけ、2.の値を掛け合わせる

では、式(1)に関して計算してみましょう。

1. 指数$k$を二進展開する

$k$を二進展開します。

\begin{eqnarray}

k=u_0\cdot 2^0+u_1\cdot 2^1+u_2\cdot 2^2+\cdots

\end{eqnarray}

となります。

係数$u_i$は二進数に展開したときの第$i$位の値です。

これを指数の肩に載せてみましょう。

\begin{eqnarray}

a^k=a^{u_0\cdot 2^0+u_1\cdot 2^1+u_2\cdot 2^2+\cdots}

\end{eqnarray}

2. 指数の底$a$の自乗を計算し、これを繰り返し自乗していく

次に$a$を$A_0$とし、$A_0$の自乗$a^2$を$m$で割った余りを計算し、これを$A_1$とします。つまり

\begin{eqnarray}

a\equiv A_0 \bmod m

\end{eqnarray}

\begin{eqnarray}

\left(A_0\right)^2\equiv A_1 \bmod m

\end{eqnarray}

この得られた$A_1$をさらに自乗し、$m$で割った余りを$A_2$とします。これを繰り返し、$A_2, A_3, \cdots $としていきます。

\begin{eqnarray}

\left(A_1\right)^2\equiv A_2 \bmod m

\end{eqnarray}

\begin{eqnarray}

\left(A_2\right)^2\equiv A_3 \bmod m

\end{eqnarray}

この$A_i$は結局、$a^{2^i}$を$m$で割った余りに相当することがわかると思います。

すなわち、

\begin{eqnarray}

a^{2^i}\equiv A_i \bmod m

\end{eqnarray}

3. 1. で求めた二進数の{0, 1}に対応して、1のときだけ、2.の値を掛け合わせる

さて、式(4)を指数の性質から積に分解すると、

\begin{eqnarray}

a^k=a^{u_0\cdot 2^0}\cdot a^{u_1\cdot 2^1}\cdot a^{u_2\cdot 2^2}\cdot \cdots}

\end{eqnarray}

と表せます。

これを法$m$で考え、式(8)を適用すると、

\begin{eqnarray}

a^k&=&a^{u_0\cdot 2^0}\cdot a^{u_1\cdot 2^1}\cdot a^{u_2\cdot 2^2}\cdot \cdots\\

&\equiv& {A_0}^{u_0}\cdot {A_1}^{u_1}\cdot {A_2}^{u_2}\cdot \cdots\bmod m

\end{eqnarray}

したがって、二進展開した$k$の二進数における各位$u_i$が$1$に相当する$A_i$の積をとれば、求める指数が得られることがわかります。

これが高速であることを示すために、式(2)の値を具体的に計算してみましょう。

まず、400を二進展開します。

\begin{eqnarray}

400 = 0\times 2^0+0\times 2^1+0\times 2^2+0\times 2^3+1\times 2^4\\+0\times 2^5+0\times 2^6+1\times 2^7+1\times 2^8

\end{eqnarray}

次に、$13$の自乗を繰り返し計算します。

\begin{eqnarray}

\left(13^{2^0}\equiv \right)13 \equiv 13 \bmod 31\\

\left(13^{2^1}\equiv\right)13^2 \equiv 14 \bmod 31\\

\left(13^{2^2}\equiv\right)14^2 \equiv 10 \bmod 31\\

\left(13^{2^3}\equiv\right)10^2 \equiv 7 \bmod 31\\

\left(13^{2^4}\equiv\right)7^2 \equiv 18 \bmod 31\\

\left(13^{2^5}\equiv\right)18^2 \equiv 14 \bmod 31\\

\left(13^{2^6}\equiv\right)14^2 \equiv 10 \bmod 31\\

\left(13^{2^7}\equiv\right)10^2 \equiv 7 \bmod 31\\

\left(13^{2^8}\equiv\right)7^2 \equiv 18 \bmod 31\\

\end{eqnarray}

最後に、式(11)の指数に合わせて積をとると、

\begin{eqnarray}

13^{400} &=& 13^{0\times 2^0+0\times 2^1+0\times 2^2+0\times 2^3+1\times 2^4+0\times 2^5+0\times 2^6+1\times 2^7+1\times 2^8}\\

&\equiv & 13^0\cdot 14^0\cdot 10^0\cdot 7^0\cdot 18^1 \cdot 14^0 \cdot 10^0 \cdot 7^1 \cdot 18^1 \bmod 31\\

&\equiv & 18^1\cdot 7^1 \cdot 18^1 \bmod 31\\

&\equiv & 5 \bmod 31

\end{eqnarray}

となって計算できました。

どれぐらい簡単になったか、積の回数で比較しましょう。

普通に13を400回かけるとすると、積の回数は399回ですね。

一方、繰り返し自乗法では、13の自乗を繰り返し計算するフェーズ2.で8回、それらの積を計算するフェーズで2回の積、合計10回で済みます。

ずいぶんと計算が簡略化されましたね!

一般的に考えると、繰り返し自乗法では、指数$k$の二進展開の桁数を$d$すなわち、$\log_2 k = d$としたとき、その積の回数は$\mathcal{O}(d)$となることが知られています。べき乗をただ計算する計算法のオーダーが$\mathcal{O}(2^d)$となることを考えると、非常に効率的なアルゴリズムであることがわかるでしょう。

アルゴリズムの実装は多少難しいように思えるかもしれませんが、実は結構簡単です。

以下はJavaでの実装ですが、次のように、非常に簡潔に書くことが出来ます。

public static BigInteger power(BigInteger x, BigInteger k, BigInteger m){

BigInteger v = BigInteger.ONE;

if(k.equals(BigInteger.ZERO))

return v;

BigInteger p = x.remainder(m);

BigInteger two = BigInteger.ONE.add(BigInteger.ONE);

while(k.compareTo(BigInteger.ZERO) > 0){

if(k.remainder(two).equals(BigInteger.ONE))

v = (v.multiply(p)).remainder(m);

p = (p.multiply(p)).remainder(m);

k = k.shiftRight(1);

}

return v;

}

参考文献

[1] ジョセフ・H・シルヴァーマン著、鈴木治郎訳、はじめての数論、ピアソン・エデュケーション

Moduloとお友達になろう

Moduloとお友達になろう

tsujimotterが参加している某勉強会で発表したスライドです。

3分プレゼン大会と題して、メンバー全員がそれぞれ1テーマの短いプレゼンを次々と発表しました。

テーマの縛りはなかったので、私は好きな数学のお話をしました。

普段から数学の話をしているのですが、ちょくちょくmoduloの話が出てきて、そのたびに説明に詰まって歯がゆい思いをしていたのでいっそ基礎の部分を説明してしまうか、と考えて作った発表です。

想いが熱すぎて3分を大きく超えてしまいましたが(実際7分程度話していました)、modulo計算について噛み砕いて説明したつもりです。

ここら辺の話が分かってくると、オイラーの公式とかフェルマーの小定理とか、中国の剰余定理とかわかってきて、RSA暗号とかのホットな応用も話せるのでたのしいのですよね。

実は、この分野を最初に体系化した人はガウスだったりして、なかなか興味深い。

[追記]

スライドでは応用例として「2012を9で割った余り」を紹介していますが、同じ要領で「2012を99で割った余り」も計算できます。簡単に計算できますので、ぜひチャレンジしてみてください。